新刊情報 一覧

【新刊】『監視社会をどうする!』ほか2冊、本日9月21日発売!

『監視社会をどうする!「スノーデン」後のいま考える、私たちの自由と社会の安全』

『監視社会をどうする!「スノーデン」後のいま考える、私たちの自由と社会の安全』

(日本弁護士連合会第60回人権擁護大会シンポジウム第2分科会実行委員会/編)

監視社会はなぜ問題なのか? 監視社会化の現在地点を明らかにし、それに対抗するために私たちには何ができるのかを考える。

『家庭裁判所物語』

『家庭裁判所物語』

(清永 聡/著)

2019年に70周年を迎える家庭裁判所。日本国憲法の理念を実現してきた足跡を、貴重な証言と資料から、その歴史を丹念に描く。

『周産期のうつと不安の認知行動療法』

『周産期のうつと不安の認知行動療法』

(エイミー・ウェンゼル、カレン・クレイマン/著、横山知加・蟹江絢子・ 松永美希/監訳)

強いストレスを負いながらも服薬を避けねばならない周産期の女性にとり最も頼りになるのがCBTだ。その技法を平易かつ丁寧に解説。

【電子書籍新刊】『物理数学』(NBSシリーズ) 9月21日より配信開始!

Kindle版の配信を9月21日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

『物理数学 ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析』【プリントレプリカ版】

『物理数学 ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析』【プリントレプリカ版】

(三井敏之・山崎 了/ 著)【日評ベーシックシリーズ】

物理を志す際に必須となる「ベクトル解析」「複素解析」「フーリエ解析」を解説。電磁気学や量子力学などの物理学との関連も紹介。

【新刊】『夜回り先生 原点』本日9月20日発売!

『夜回り先生 原点』(水谷 修/著)

『夜回り先生 原点』(水谷 修/著)

少年時代、嘘をつき友達を傷つけ自暴自棄にもなった夜回り先生。悩み苦しむ子ども達に、自ら真実の姿を伝え、明日への道をしめす。

【電子書籍新刊】『いま知りたい開発経済学(経セミe-Book No.3)』9月20日より配信開始!

Kindle版の配信を9月20日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

(経済セミナー編集部/編)【プリントレプリカ版】

貧富の差を埋める活動は、世界規模で、数多くの団体によって行われている。しかし、そのコストや問題点については、つねにさまざまな議論が交わされる。多様な意見や社会情勢の影響を受ける援助・開発の分野において、根拠をもった経済学の知見が果たす役割は大きい。

「現場」に生きる経済学を、いまこそ見つめ直したい。

※本書は、経済セミナー2018年8月+9月号特集から作ったプリントレプリカ版です。

【新刊】『新装復刻版 みんなの憲法』ほか5冊、本日9月18日発売!

『新装復刻版 みんなの憲法』【日本評論社 創業100年 記念出版】

『新装復刻版 みんなの憲法』【日本評論社 創業100年 記念出版】

(日本評論社/編)

『9条改正論でいま考えておくべきこと』【新・総合特集シリーズ】

『9条改正論でいま考えておくべきこと』【新・総合特集シリーズ】

(法学セミナー編集部/編)

(マーティン・ラヴァリオン/著、柳原 透/監訳)

『つかえる特殊関数入門』(半揚稔雄/著)

『つかえる特殊関数入門』(半揚稔雄/著)

『数学力で国力が決まる』(藤原 洋/編)

『数学力で国力が決まる』(藤原 洋/編)

【新刊】『司法試験の問題と解説2018』本日9月14日発売!

『司法試験の問題と解説2018』

『司法試験の問題と解説2018』

(法学セミナー編集部/編)【別冊法学セミナー】

司法試験問題・解説集。論文式・短答式問題のすべてについて法科大学院教員が解説する司法試験受験生必読の書。

【電子書籍新刊】『憲法[第6版]』他1点、9月13日より配信開始!

Kindle版の配信を9月13日から開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

![『憲法[第6版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52353-107x150.jpg) 『憲法[第6版]』

『憲法[第6版]』

(辻村みよ子 /著)【プリントレプリカ版】

客観的な学説の紹介と多くの判例を詳細に解説していて、一番安心して学べると定評のある教科書。法改正、新判例、憲法動向に対応。

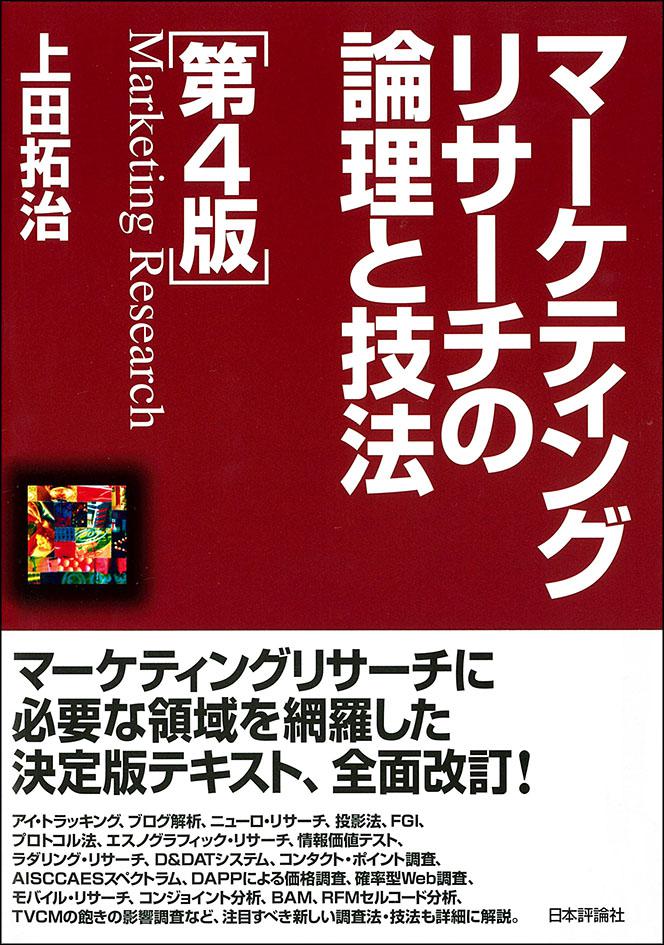

(上田拓治/著)【プリントレプリカ版】

現代マーケティングリサーチの決定版テキストを全面改訂。マーケティングリサーチにとって必要な領域をできる限り多く網羅する。

【新刊】『法の科学第49号 社会の持続可能性と法主体の再構築』本日9月13日発売!

『法の科学第49号 社会の持続可能性と法主体の再構築』

『法の科学第49号 社会の持続可能性と法主体の再構築』

(民主主義科学者協会法律部会/編)

標記シンポの他、60周年シンポ・座談会、軍事研究と学問、法学教育、社会主義など、今日の重大な問題を盛りだくさんに問題提起。

【新刊】『取引相場のない株式の税務[第4版]』他1点、本日9月12日発売!

![『取引相場のない株式の税務[第4版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52376-107x150.jpg) 『取引相場のない株式の税務[第4版] 評価の基礎・売買時価の概要と留意点』 (森 富幸/著)【シリーズ実務税法解説】

『取引相場のない株式の税務[第4版] 評価の基礎・売買時価の概要と留意点』 (森 富幸/著)【シリーズ実務税法解説】

未公開株式の評価と売買時価の税務上の取扱いを、算式・図表・チャートを駆使し明快に解説。法改正に対応し、留意点も追加してさらに充実。

『新版 魔方陣の世界』

『新版 魔方陣の世界』

(大森清美/著)

歴史から数学理論まで幅広い題材を収めた魔方陣の入門書,充実の新版.より丁寧な解説を目指したほか,魔方陣の実例も数百追加.

【新刊】『法学セミナー』『数学セミナー』10月号、本日9月12日発売!

『数学セミナー』2018年10月号

『数学セミナー』2018年10月号特集=体とはなにか

大学数学に触れると折々登場する「体(たい)」だが、「加減乗除のできる集合」以上のことは、初学者には理解されにくい。今回は種々の体を通して、抽象数学の世界を概観する。