大事なおしらせ 一覧

【新刊】『21世紀の再審 えん罪被害者の速やかな救済のために』本日、5月25日発売!

(日本弁護士連合会人権擁護委員会再審部会/編)

2000年以降の日弁連がかかわる再審事件の内容と争点を明らかにし、諸外国の制度の研究と併せて、あるべき刑事再審制度を提言する。

【電子書籍新刊】『法学入門2021』(法セミe-Book)5月24日より配信開始!

Kindle版の配信を5月24日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

『法学入門2021 Part.1(法学セミナーe-Book No.18)』

『法学入門2021 Part.1(法学セミナーe-Book No.18)』

(法学セミナー編集部/編)

2021年4月に法学部へ入学する学生に向けて、書籍を繙きながら法律学と大学生活の魅力をお届けします。【プリントレプリカ版】

※本書は、『法学セミナー』795号(2021年4月号)の特集記事を収録しています(連載など、ほかのコンテンツは含まれておりません)。

『法学入門2021 Part.2(法学セミナーe-Book No.19)』

『法学入門2021 Part.2(法学セミナーe-Book No.19)』

(法学セミナー編集部/編)

新入生に向けて、書籍を繙きながら法律学と大学生活の魅力をお届けする特集のPart.2となります。ぜひ、Part.1の4月号とあわせてご覧くださいませ。

【プリントレプリカ版】

※本書は、『法学セミナー』796号(2021年5月号)の特集記事を収録しています(連載など、ほかのコンテンツは含まれておりません)。

【新刊】『物理なぜなぜ事典[増補新版]1』他2冊、本日5月24日発売!

(江沢 洋・東京物理サークル/編著)

物理を学ぶ人たちの素朴な疑問にていねいに答える。「水の温度が聞き分けられるか」など3項目を新たに加えた増補新版。

(江沢 洋・東京物理サークル/編著)

物理を学ぶ人たちの素朴な疑問にていねいに答える。「光の色について、ニュートンが考えたこと」など4項目を新たに加えた増補新版。

(小林秀之/著)

重要判例に基づくケース・スタディで民事訴訟法の学説の理解と事案解決能力の確実な修得を可能にした実践型教科書の決定版。

【電子書籍新刊】『子育てのノロイをほぐしましょう』、5月20日より配信開始!

Kindle版の配信を5月20日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

(赤木和重/著)

ちゃんとしてなきゃダメ、やればできる…そんな子育てのノロイを、発達障害の子どもに関わる心理学者が優しく楽しくほぐします。

【新刊】『自由法曹団物語』本日、5月19日発売!

(自由法曹団/編)

1921年に設立され、百周年を迎えた基本的人権の保障、民主主義、平和の擁護等を目的とする弁護士団体の活動を物語として伝える書。

【新刊】『統治論に基づく人口比例選挙訴訟3』本日、5月18日発売!

【電子書籍新刊】『物流アルゴで世が変わる』他1冊、本日5月17日配信開始!

Kindle版の配信を5月17日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

(伊倉義郎・高井英造/著)《オペレーションズ・マネジメント選書》

難しいビジネス問題を斬新な数理手法をソフトウェア化したアルゴリズムでどう解決するか。物流の世界でアルゴをどう使うか。

(鶴 光太郎/著)

AIは我々の仕事を奪うのか? それとも頼もしい味方なのか? AIが経済社会に与える影響と可能性を、身近な事例で平易に解説。

【電子書籍新刊】『憲法[第7版]』他5冊、本日5月14日より配信開始!

Kindle版の配信を5月14日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

(辻村みよ子/著)

客観的な学説の紹介と多くの判例を詳細に解説していて、一番安心して学べると定評のある教科書。法改正、新判例、憲法動向に対応。【プリントレプリカ版】

(松宮孝明・金澤真理/編)

最新の法改正に対応し、新判例や重要学説を組み込んだ改訂版。簡潔・明瞭な解説で、判例・学説の「基本」がよくわかる。【プリントレプリカ版】

(松岡久和・中田邦博/編)

条文趣旨をコンパクトに解説したコンメンタール、2022年施行の改正民法に対応 した改訂版。関連法令、判例情報もアップデート。【プリントレプリカ版】

(大河原美以/作・山本実玖/絵)

怒りをコントロールできない子、よい子なのにいじめをしてしまう子

ーーそんな子どもたちを救うための心理教育絵本。スクールカウンセラー必携!

(藤津亮太/著)

『桃太郎 海の神兵』から『この世界の片隅に』まで、アニメに登場する様々な戦争。その系譜をたどり、社会との関係を問い直す。

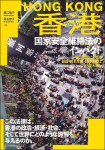

『香港 国家安全維持法のインパクト 一国二制度における自由・民主主義・経済活動はどう変わるか』

『香港 国家安全維持法のインパクト 一国二制度における自由・民主主義・経済活動はどう変わるか』

(廣江倫子・阿古智子/編)

逃亡犯条例改正案から国家安全維持法の制定へ、大きな岐路に立たされている香港。一国二制度の今後と、法制度と社会への影響を読み解く。

【電子書籍新刊】『価値創造の考え方』他5冊、本日5月13日より配信開始!

Kindle版の配信を5月13日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)

(國部克彦・玉置 久・菊池 誠/編)

困難に打ち勝つには、課題の背後にある期待を見据え、満足につなぐ必要がある。コロナ禍にこそ必要となる思考法を提唱する。

『先端刑法 総論 現代刑法の理論と実務』《法セミ LAW CLASS シリーズ》

『先端刑法 総論 現代刑法の理論と実務』《法セミ LAW CLASS シリーズ》

(松宮孝明/著)

刑事司法・刑事法実務の中で、刑法総論分野に関わる実務と密接な関係がある理論問題を刑法解釈論の立場から詳しく論じる本。

![『民法でみる法律学習法[第2版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52504-105x150.jpg) 『民法でみる法律学習法[第2版] 知識を整理するためのロジカルシンキング』

『民法でみる法律学習法[第2版] 知識を整理するためのロジカルシンキング』

(金井高志/著)

法律を整理して理解するツールとしてのロジカルシンキングを解説。事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法を解説する章も新設!

『石橋湛山の経済政策思想 経済分析の帰結としての自由主義、民主主義、平和主義』

『石橋湛山の経済政策思想 経済分析の帰結としての自由主義、民主主義、平和主義』

(原田 泰・和田みき子/著)

石橋湛山の経済思想および経済政策は、なぜインフレと戦争を招いたと誤解されているのか。文献を読み解きつつ明らかにしていく。

(女性科学者に明るい未来をの会/編)

優れた業績を挙げた女性科学者に贈られる「猿橋賞」。高校生・大学生や若手研究者に向けて、受賞者たちが研究者人生を語ります。

(上林陽治/著)

官製ワーキングプアを一層深める会計年度任用職員制度等、社会を支える不可欠な存在である非正規公務員の深刻な現実を抉り出す。

![『物理なぜなぜ事典[増補新版]1』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/78926_obi-92x150.jpg)

![『物理なぜなぜ事典[増補新版]2』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/78927_obi-92x150.jpg)

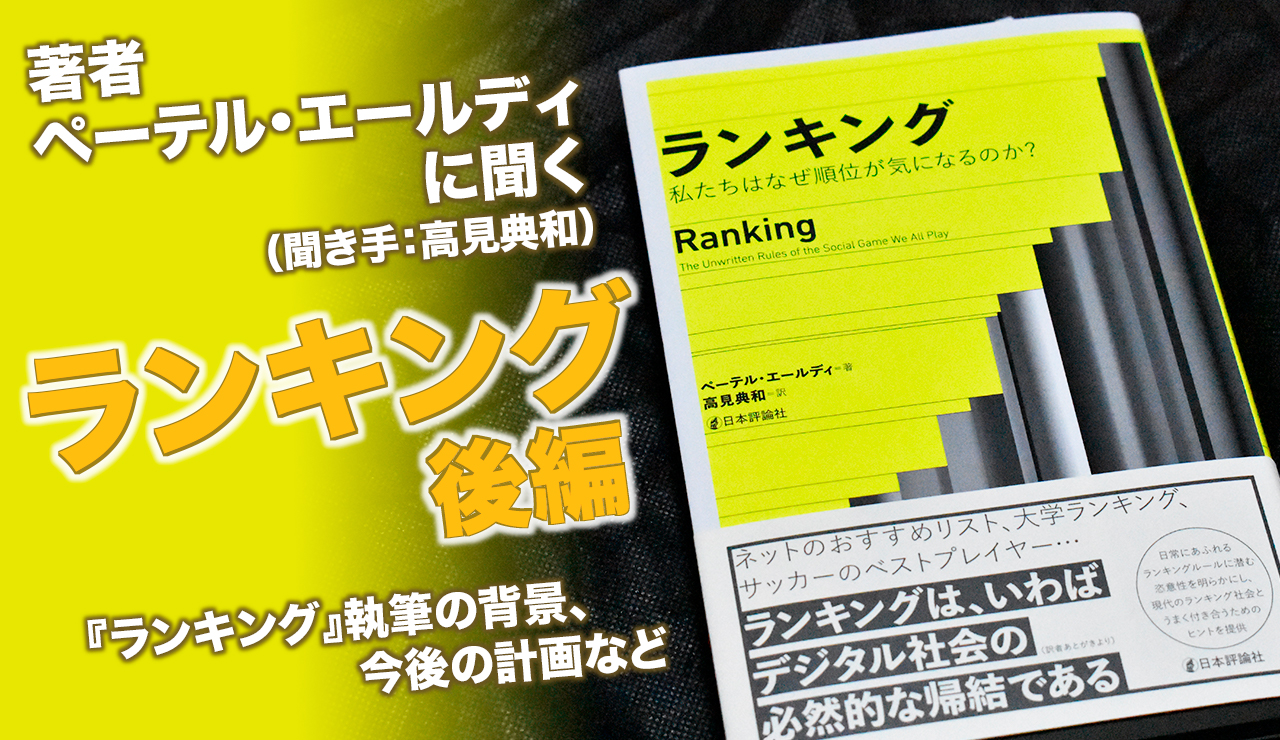

インタビュー前編

インタビュー前編 インタビュー後編

インタビュー後編

![『憲法[第7版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52537-106x150.jpg)

![『新・コンメンタール刑法[第2版]』](https://www.nippyo.co.jp/wp-content/uploads/52534-106x150.jpg)