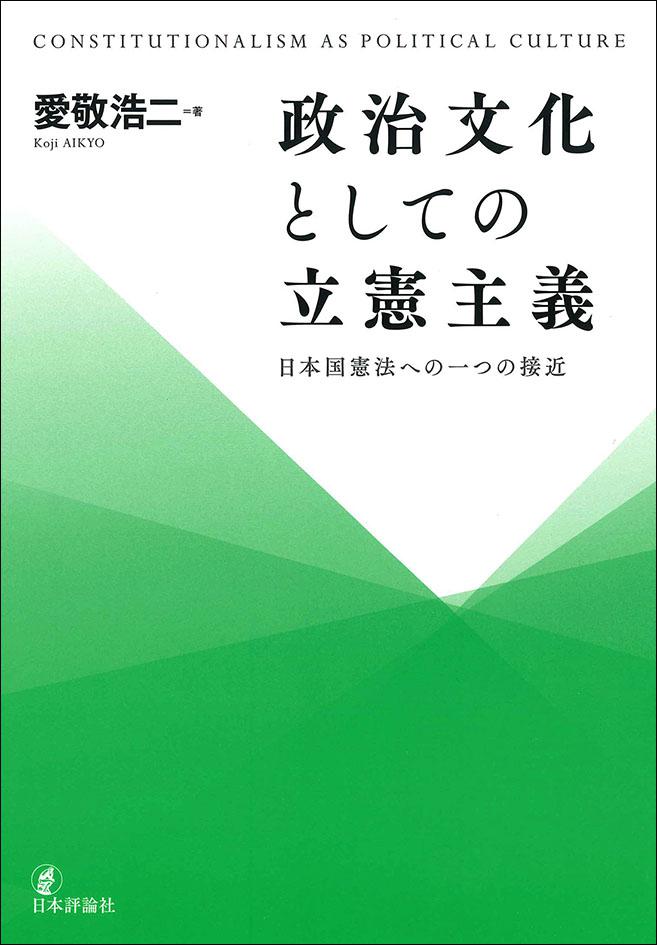

書籍詳細:政治文化としての立憲主義

政治文化としての立憲主義 日本国憲法への一つの接近

- 紙の書籍

- 電子書籍

定価:税込 8,140円(本体価格 7,400円)

紙の書籍・POD・アーカイブズの価格を表示しています。

電子書籍の価格は各ネット書店でご確認ください。

電子書籍の価格は各ネット書店でご確認ください。

在庫あり

紙の書籍のご購入

内容紹介

近代立憲主義の起源と展開を憲法思想・憲法理論・比較憲法の3つの観点を総合して研究する著者の立憲主義研究をまとめた書。

目次

序 章 主題と副題をめぐる若干の回顧

Ⅰ 「政治文化としての立憲主義」という主題に寄せて

Ⅱ 「日本国憲法への一つの接近」という副題に寄せて

______________________________

第Ⅰ部 「政治文化」としての法の支配と立憲主義

______________________________

第1章 「法の支配」再考――憲法学の観点から

Ⅰ 「法の支配」は無条件の善?

Ⅱ 「法の支配」と「法治主義」

Ⅲ 「法の支配」と現代イギリス憲法学

Ⅳ 二つの「法の支配」論――佐藤とアラン

Ⅴ 政治道徳哲学への禁欲とその帰結

Ⅵ 改めて「法の支配」の多義性について

第2章 戦後日本公法学と法の支配

はじめに

Ⅰ 法の支配の政治文化――日米の対照性

Ⅱ 戦後公法学の出発と法の支配

Ⅲ 「厚い法の支配」と「薄い法の支配」

Ⅳ 「法の支配」の再構築

Ⅴ 日本における法の支配の価値

第3章 立憲主義と民主主義

Ⅰ 立憲主義の復権と民主主義からの反撃

Ⅱ 「立憲主義と民主主義」という問題設定の意味

Ⅲ 「プロセス的司法審査理論」とその論拠

Ⅳ 多元主義と共和主義――どんな民主主義か?

結びに代えて

第4章 ジェレミー・ウォルドロンの違憲審査制批判について

はじめに

Ⅰ ウォルドロンの議論は「人民立憲主義」か?

Ⅱ 「ハイブリッド型」の人権保障システム

Ⅲ ウォルドロンの違憲審査制批判の概要とその特徴

Ⅳ ファロンによる違憲審査制擁護論とその問題点

Ⅴ タシュネットによる論争の評価とその意義

Ⅵ 憲法理論の二つのレベルとその役割

結びに代えて

第5章 政治文化としての立憲主義

――J・ウォルドロンの憲法理論に関する一考察

Ⅰ 盟友か、論敵か――ウォルドロンとサイドマン

Ⅱ 憲法理論の固有性と相対性

Ⅲ サイドマンの「憲法不服従論」とウォルドロンの批判

Ⅳ ウォルドロンの違憲審査制批判の特徴と問題意識

Ⅴ 「政治文化としての立憲主義」と憲法制度・憲法運用

結びに代えて

______________________________

第Ⅱ部 基本的人権論への接近

______________________________

第6章 近代人権論と現代人権論

――「人権の主体」という観点から

Ⅰ 人権論における「近代」と「現代」

Ⅱ 人権の国際化と現代人権論

Ⅲ 限定的人権論と拡張的人権論

Ⅳ 限定的人権論の制度的前提

結びに代えて

第7章 「憲法的思惟」と国際人権の間

――蟻川恒正『尊厳と身分』を読む

Ⅰ 憲法的思惟と「日本」という問題

Ⅱ 『尊厳と身分』の内容構成

Ⅲ 「尊厳と身分」論文を読む

Ⅳ 「違憲審査制批判者ウォルドロン」という問題意識の乏しさ

Ⅴ 「国際人権法の不在」という問題

Ⅵ まとめとお詫び

第8章 基本権の私人間効力論

――憲法・民法問題の観点から憲法学の課題を探る

Ⅰ 私人間効力論の活況と本章の問題意識

Ⅱ 憲法審査の制度設計と私人間効力論

Ⅲ 「市民社会論のルネッサンス」と憲法・民法問題

Ⅳ 現代憲法への転換と私的自治の現代的変容

Ⅴ 民法2条論における憲法学・民法学の交差と協働

Ⅵ 私人間効力論の課題に関する若干の問題提起――結びに代えて

第9章 憲法と独占禁止法――序論的考察

Ⅰ 「二つの憲法」の現在

Ⅱ 憲法と独禁法――いくつかの論点

Ⅲ 規制目的二分論とその問題点

Ⅳ 規制緩和論と規制目的二分論

Ⅴ 規制目的二分論と民主政

Ⅵ 憲法 vs. 独禁法?――新聞再販制度をめぐって

Ⅶ 憲法から考える新聞再販制度

結びに代えて

第10章 憲法学はなぜリバタリアニズムをシリアスに受け止めないのか?

Ⅰ 憲法学とリバタリアニズム

Ⅱ 政治道徳哲学と実定憲法

Ⅲ 経済的自由の憲法理論

結びに代えて

補論1 原発問題における学問の自由と知る権利

Ⅰ 憲法学も社会的意味を問われている

Ⅱ 原発研究における学問の不自由

Ⅲ 「原子力ムラ」と「安全神話」

Ⅳ 原発問題における情報流通の不自由

Ⅴ 「学問の自由」と「知る権利」で対応可能か?

Ⅵ 福島第一原発事故とリスク認知の変容

Ⅶ 「安全性のパラドクス」と専門家の権威のゆらぎ

Ⅷ 原発論議の熟議民主主義化に向けて

Ⅸ 原発研究のこれから――「人間の復興」に向けて

補論2 営業「自粛」と憲法

Ⅰ 感染拡大防止対策としての「自粛」要請

Ⅱ 補償なければ禁止なし?

Ⅲ 「自由」の意味を問い直す

Ⅳ 営業「自粛」と損失補償

______________________________

第Ⅲ部 統治機構論・憲法政治への接近

______________________________

第11章 「裁判官の良心」に関する一考察

Ⅰ 「裁判官の良心」論の再活性化?

Ⅱ 「裁判官の良心」と裁判官

Ⅲ 「裁判官の良心」に関する学説状況

Ⅳ 長谷部恭男の「裁判官の良心」論

Ⅴ 長谷部「裁判官の良心」論の理論的基礎

Ⅵ 長谷部「裁判官の良心論」の転回?

Ⅶ 長谷部「裁判官の良心」論と裁判官

結びに代えて

第12章 「裁判官の良心」と裁判官

――憲法理論的考察に向けて

Ⅰ 本章の課題

Ⅱ 裁判官にとっての「裁判官の良心」

Ⅲ 裁判官の良心論の普遍性と固有性

Ⅳ 「言説上の裁判官」と「裁判官の言説」

Ⅴ 裁判官の良心論の更なる活性化に向けて

第13章 「統治行為」緒論の批判的考察

Ⅰ 砂川判決と統治行為論

Ⅱ 奥平康弘「『統治行為』理論の批判的考察」再読

Ⅲ 「統治行為」緒論と比較憲法

Ⅳ 「大文字の政治」の司法問題化と「統治行為」緒論

Ⅴ 統治行為・緊急事態・法の支配・憲法9条

結びに代えて

第14章 国家緊急権論と立憲主義

Ⅰ 本章の問題関心

Ⅱ 〈3.11〉の後で国家緊急権を論ずる意味(と無意味)

Ⅲ 拷問禁止緩和論とリベラル・イデオロギー

Ⅳ イデオロギーとしての立憲主義?

Ⅴ 国家緊急権と立憲主義の関係

Ⅵ 〈9.11〉後の国家緊急権論

Ⅶ 「側法性」と「法システムの元型」

Ⅷ オレン・グロスの「法外モデル」の検討

Ⅸ 「アンチ・シュミット」モデルとの比較

Ⅹ 森英樹による問題提起の評価――結びに代えて

第15章 改憲問題としての緊急事態条項

はじめに

Ⅰ 国家緊急権の定義と分類

Ⅱ シュミットから遠く離れて?――現代立憲民主政と国家緊急権

Ⅲ 自民党「改憲草案」の緊急事態条項

Ⅳ 自然災害と緊急事態条項

Ⅴ 「法外モデル」を論ずる意味

結びに代えて

第16章 立憲・平和主義の構想

Ⅰ 立憲平和主義の危機の中で、立憲・平和主義を再考する

Ⅱ 立憲・平和主義の「相対性」

Ⅲ 「平和主義の相対化」と憲法学説

Ⅳ 立憲主義と平和主義の関係をどう考えるか

Ⅴ 国際立憲主義と立憲・平和主義

結びに代えて

第17章 憲法9条訴訟と市民社会

――憲法学者の立場から

Ⅰ 「市民社会の新たな胎動」と憲法9条訴訟――本章の課題

Ⅱ 本章の基底にある問題意識――奥平康弘と道場親信の問題提起

Ⅲ 憲法9条訴訟とは何か

Ⅳ イラク派兵差止訴訟という経験

Ⅴ 安保法制違憲訴訟という課題

Ⅵ 憲法9条訴訟の可能性――結びに代えて

終 章 「生ける憲法」という思想と方法

――奥平憲法学から学んだこと

Ⅰ 奥平憲法学における「生ける憲法」論――その一貫性

Ⅱ 「生ける憲法」とコモン・ロー立憲主義

Ⅲ 「成功の物語」としてのコモン・ロー立憲主義の問題点

Ⅳ 裁判官が語るコモン・ロー立憲主義の問題点

Ⅴ 希望としての「連戦連敗」論

あとがき